目次

- 1 ダイレクトメールとは

- 2 ダイレクトメールのメリット

- 3 ダイレクトメールのデメリット

- 4 ダイレクトメールを拒否する方法

- 5 ダイレクトメールのマーケティングには欠かせないレスポンス率(反応率)

- 6 ダイレクトメールをより効果的にするポイント・コツ

- 7 ダイレクトメールを送付する方法

- 8 ポイントを押さえればDMの費用は安くできる

- 9 ダイレクトメールを安く出すには?

- 10 ダイレクトメールを安く出す7つのコツ

- 11 ダイレクトメール(DM)を外注するときの注意点

- 12 ダイレクトメールを送付する際の5W1H

- 13 2024年10 月1日、日本郵政が郵便料金の大幅値上げを実施

- 14 DMについてよくある質問

- 15 まとめ

ダイレクトメールとは

ダイレクトメール(DM)とは、企業や団体が特定の個人や法人宛てに送付する、商品案内・キャンペーン情報・カタログ・パンフレットなどの広告郵便物を指します。

ダイレクトメールには、郵送形式のほか、EメールやFAXを利用した形式もあります。

いずれも見込み顧客に向けてピンポイントに情報を届けられるため、集客・販促に有効なマーケティング手法として多くの企業で採用されています。

郵送DMとEメールDMの違いとは?

ダイレクトメールには郵送・Eメール・FAXなど複数の発信手段がありますが、なかでも最もポピュラーなのが「郵送ダイレクトメール」と「Eメールダイレクトメール」です。

郵送ダイレクトメールとEメールダイレクトメールでは、レスポンス効果に大きな違いがあります。たとえば、郵送DMの開封率は75.1%、反応率は20.8%と高水準であるのに対し、EメールDMは開封率が20〜32%、反応率はわずか1.3%にとどまります。

そのほか、両者の違いは以下の表です。

| 郵送DM | EメールDM | |

|---|---|---|

| 配信手段 | 実際の紙媒体を郵送 | 電子メールを送信 |

| 到達条件 | ◎(宛名不要・住所不明でも送れる) | ×(メールアドレスがないと送れない) |

| コスト | 印刷・郵送費がかかる | 低コスト |

| 即時性 | △(制作・発送に時間がかかる | ◎(送信後すぐに届く) |

| 印象・記憶 | 実物が届くため印象に残りやすい | 他のメールに埋もれる可能性あり |

| 効果的な場面 | フォローDM、挨拶状、Web誘導 キャンペーン、クーポン、高単価商材など |

Web誘導、キャンペーン、クーポン、速報系など |

| 開封率 | 75.1% | 20〜32% |

| 反応率 | 20.8% | 1.3% |

※一部の郵送DMは、宛名なし(タウンメール等)での配布も可能。

※開封率・反応率のデータ引用元:DMメディア実態調査2023、平均メール開封率・クリック率レポート2024年度版。

Eメール(電子メール)を利用したダイレクトメールは、一般に「メールマガジン」や「メール広告」などと呼ばれ、配信コストの低さや即時性の高さから多くの企業で利用されています。

一方、郵送で送るダイレクトメールは「実物」が顧客の手元に届くため、視認性や信頼性の高さから、開封率・反応率ともに他の手法に比べ優れているのが特長です。

また、送り先情報がなくても郵送できるタウンメール・タウンプラスによって、既存顧客だけでなく潜在顧客にもアプローチすることができます。

EメールDMとは?電子メールで送るDMの開封率とメリット・デメリット、活用のポイントを徹底紹介>

ダイレクトメールとダイレクトメッセージの違い

ダイレクトメールと似た言葉に、TwitterやInstagramなどのSNSで利用される「ダイレクトメッセージ(Direct Message)」があります。

ダイレクトメッセージは、各SNSのアプリで、特定の相手と1対1、またはグループでやり取りできるメッセージ機能です。

| ダイレクトメール | ダイレクトメッセージ | ||

|---|---|---|---|

| 郵送DM | EメールDM | SNS DM | |

| 開封率 | 75.1% | 20~32% | 非常に高い |

| 反応率 | 20.8% | 1.3% | 公式なデータなし |

| 対象 | BtoB・BtoC | BtoB・BtoC | BtoCが多い |

| 顧客情報の有無 | なくても送れる | ないと送れない | なくても送れる |

| 向いている内容 | 信頼性を高めたい場合 高単価商材を訴求する場合 |

カジュアルな内容 | カジュアルな内容 |

ダイレクトメッセージは、アプリの通知によってすぐに内容を確認してもらえるため開封率が高い一方、個人利用が中心であるため営業や販促目的で使用する場合はスパムと見なされやすく、炎上やブロックのリスクがあります。

企業の販促活動においては、郵送ダイレクトメールのほうが一般的で、安全性や到達率の面でも優れています。

SNSのDM(ダイレクトメッセージ)とは?Instagram・LINE・XのDM機能とDM営業の活用法まとめ>

今回はレスポンス率が高く訴求効果が高い、郵便物を媒体としたダイレクトメールについて詳しくご紹介いたします。

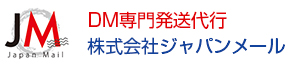

ダイレクトメールのメリット

ダイレクトメールを送付するメリットは以下の4つです。

- ・訴求できる情報量が多い

- ・紙媒体なのでデザイン性が高い

- ・開封率が高い(DMメディア実態調査2020によると開封率63.1%)

- ・老若男女に届けることができる

ダイレクトメールは、紙媒体なので一度に載せられる情報量も多いため訴求効果も高く、Web施策だけでは届かない顧客に届けることができるといったメリットがあります。

ここでは、紙媒体であるダイレクトメールならではの、さまざまなメリットについて詳しくご紹介いたします。

関連記事

https://www.japanmail.co.jp/column/5711.html

訴求できる情報が比較的多い

ダイレクトメールのメリットとして、訴求できる情報量が多いことが挙げられます。

紙媒体で顧客へ情報を提供する身近な方法には、雑誌や新聞への広告出稿があります。このような広告出稿は、決められた文字数・枠内でしか情報を伝達できません。

これに対してダイレクトメールは、封入物の量や紙面のサイズを自由に設定することが可能です。商品の魅力を伝える写真や紹介文を十分に使用して顧客へと届けられるため、紙媒体の広告と比べて訴求力を高められるメリットがあります。

紙媒体なのでデザイン性を比較的高められる

ダイレクトメールは紙媒体のため、比較的自由にデザインできるといったメリットがあります。企業や商品のロゴはもちろん、商品写真やデータを可視化するグラフ・表、顧客にインパクトを与える文字フォントなどを利用して、訴求力の高いデザインが可能です。

魅力的なキャッチコピーや写真を使用したデザインで、顧客へと商材をアピールできます。

顧客への行動喚起を期待できる

ダイレクトメールには、顧客に対して行動喚起の効果が期待できます。

家族や友人との会話で話題にしたり、インターネットで調べたりして、来店や購入などの行動を起こした人の割合を「行動喚起率」と呼びます。

2021年に行われた調査によると、ダイレクトメールの行動喚起率は21%でした。また、20〜30代の男女の行動喚起率は、平均を5割以上も上回る結果でした。

このように、ダイレクトメールは若年層への行動喚起が期待できます。

参考:一般社団法人日本ダイレクトメール協会「DMメディア実態調査2021 調査報告書要約版」

顧客の目に留まりやすい

ダイレクトメールには、伝えたい情報が顧客の目に留まりやすい特徴があります。

2021年の調査では、個人宛に届いたダイレクトメールのうち、79.5%が開封されています。購入や利用などの経験がある企業から届いたダイレクトメールに関しては、開封率は93%にも上ります。

Eメールによるメールマガジンの開封率が平均20%〜30%と考えると、ダイレクトメールの開封率は非常に高いことがわかります。

出典:一般社団法人日本ダイレクトメール協会「「DMメディア実態調査2021」調査報告書要約版」

老若男女に届けられる

伝えたい情報を老若男女問わずに届けられることは、ダイレクトメールのメリットです。

テレビやインターネット、雑誌や新聞などへの広告掲載は、テレビを見ない人やインターネットを使用しない人、雑誌や新聞を読まない人には情報が届きません。

これに対してダイレクトメールは、顧客の個人宅に郵送するため、老若男女に情報を届けられます。幅広い顧客層をターゲットに訴求したい場合にも有効です。

ダイレクトメールのデメリット

ダイレクトメールには、いくつかデメリットも存在します。ここでは、コストを含めたダイレクトメールのデメリットについて、詳しくご紹介いたします。

顧客の個人情報が必要になる

ダイレクトメールを直接届けるためには、顧客の個人情報が必要です。住所を知らない顧客層については、イベントのアンケートや資料請求、問い合わせなどの際に、住所を取得できる仕組みをつくる必要があります。

なお、入手した顧客の氏名や住所、生年月日などの個人情報については、流出事故のないように適切に管理することが求められます。

参考:一般社団法人日本ダイレクトメール協会「ダイレクトメールの利用に関する個人情報保護ガイドライン」

顧客の反応まで時間がかかる

ダイレクトメールを送付するまでに、デザイン設計・印刷・封入・発送と複数の手順を踏む必要があるため、発案から顧客の手元に届くまでに時間がかかります。

一方、Eメールによるメールマガジンは印刷や封入、発送が不要のため、顧客が反応を起こすまでの時間はダイレクトメールと比べて短いといえます。

効果が測定しづらい

インターネット広告やメールマガジンの場合、商品サイトのリンクや申し込みボタンに誘導することで、簡単に効果測定を行えます。

一方、紙媒体であるダイレクトメールは、効果測定がしにくくなります。ダイレクトメールで効果測定を実施するには、スマートフォンで読み取るQRコードを設置したり、割引クーポンの申込番号を掲載したりする方法があります。

コストがかかる

ダイレクトメールの送付には、デザイン設計から始まり、印刷や封入、発送の作業が必要です。そのため、Eメールによるメールマガジンと比べると、コストがかかります。

とはいえ、ダイレクトメールには、顧客の購買行動を促す以外の効果もあります。手元に残るダイレクトメールであれば、友人に直接見せたり、勤務先で話題にしたりして、周囲の人への情報拡散や口コミ効果が期待できます。

このような効果によって、送付した顧客以外から反響が得られる可能性も考えられます。発生するコストだけでなく、費用対効果を考慮して検討することが大切です。

なお、発送部数が少なければデザインと印刷以外を社内で対応することも考えられますが、効率を考えると代行業者への委託がおすすめです。

ダイレクトメールを拒否する方法

ダイレクトメール(DM)は便利な情報源である一方、不要な方もいらっしゃいます。ここでは

「ダイレクトメール 拒否」 を希望する場合の具体的な方法をまとめました。

郵送DMを拒否する場合

郵便物(封書・はがき)に付箋やメモ紙で「受取拒絶」と明記し、押印もしくは署名」して配達担当者に渡すか、郵便窓口へ持参すれば差出人へ返還されます。

注意点:受取拒否ができるのは「未開封の郵便物」に限られます。開封済みの郵便物は対象外となるためご注意ください。

EメールDMを拒否する場合

メール本文の下部に記載されている「配信停止」リンクから手続きしてください。特定商取引法に基づき、配信停止方法の明記が求められています。

停止手続き後も継続して届く場合は、記載の問い合わせ先へ連絡してください。

企業の皆さまへ(送付側の留意点)

- ・停止依頼には迅速に対応することで、苦情リスクを抑えブランド信頼を高められます。

- ・不要層への送付を減らすことで、コストの最適化(印刷・送料)にもつながります。

- ・「送りたい人にだけ届く仕組み」(データクレンジング、配信停止導線の明確化)の整備が効果的です。

ダイレクトメールのマーケティングには欠かせないレスポンス率(反応率)

ダイレクトメールを受け取った顧客が何らかの行動を起こした割合をレスポンス率(反応率)と呼び、ダイレクトメールマーケティングにおいて重要な指標の1つとされています。

なお、ダイレクトメールの成功基準は1.0%と言われており、以下の式で計算できます。

レスポンス件数÷発送数x100=レスポンス率(反応率)

レスポンスは、申し込みや問い合わせ、資料請求などから自由に定義できます。

<ターゲット別レスポンス率(反応率)の目安>

| 新規顧客 | 0.5〜1%程度 |

|---|---|

| 見込み顧客 | 1〜10%程度 |

| 既存顧客 | 5〜15%以上 |

関連記事:

https://www.japanmail.co.jp/column/4999.html

ダイレクトメールをより効果的にするポイント・コツ

情報を届けた顧客に開封してもらい、さらに注文や問い合わせにつながるダイレクトメールを作るには、コツがあります。

ここでは、ダイレクトメールをより効果的につくるポイントをご紹介します。

デザインの独自性にこだわる

ダイレクトメールのデザインは、既存の広告と似た印象にならないように独自性にこだわることがポイントです。

同じようなデザインでは、届いたダイレクトメールがほかのダイレクトメールやチラシなどに埋もれてしまったり、顧客の目に留まらなかったりする可能性があります。

企業や商材を直感的に理解できる、独自性のあるデザインにすることで、開封や閲読率の向上につながります。

顧客・商品に合ったデザインを選ぶ

顧客の属性や商品に合ったデザインを選ぶことも大切です。

ターゲットの性別や年齢層、商品のジャンルなどに合わせて、使用する色やフォント、写真や文章の配置などをデザインします。顧客や商品に合ったデザインにすることで、商品自体のイメージ向上やレスポンス率の向上につながります。

顧客に明確なメリットを提示する

ダイレクトメールでは、顧客に対して分かりやすくメリットを提示する必要があります。

2021年の調査によると、具体的なメリットがあるダイレクトメールは、そうでないものと比較して開封や閲読される率が高いと分かっています。

具体的なメリットとは、以下のようなものを指します。

- クーポンの案内やプレゼント

- 特売やセール、キャンペーンの案内

- 試供品の案内やプレゼント

具体的なメリットが分かりやすく提示されているダイレクトメールは、新規顧客でも既存顧客と同等か、それ以上の開封や閲読が期待できます。

参考:一般社団法人日本ダイレクトメール協会「DMメディア実態調査2021 調査報告書要約版」

データ分析で最適化を図る

ダイレクトメールのレスポンス率を高めるためには、発送するターゲットのデータを分析して最適化を図ることがポイントです。

分析するデータには、顧客の性別・年齢・職業・居住地・商品購入履歴・購入額などが挙げられます。ターゲットが明確になれば、ダイレクトメールのデザインやキャッチコピーも、より一層効果が期待できるものへと改善を図れるでしょう。

自信がなければ業者に依頼する

顧客からのレスポンス率を向上させるためには、商品のよさを伝えるだけではなく、ダイレクトメールならではのデザインやメリットの提示方法などに工夫が必要です。

効果的なダイレクトメール制作に自信がない方は、ダイレクトメール代行業者へ依頼することをおすすめします。

ダイレクトメールを送付する方法

ダイレクトメールを送付する方法は、大きく分けると郵便を利用する方法と宅配業者を利用する方法の2つがあります。

ここでは、郵便利用と宅配業者利用の違いやそれぞれの特徴についてご紹介します。

郵便を利用する

ダイレクトメールの発送に郵便を利用するときは、普通郵便物として送付する方法と、広告郵便物として送付する方法があります。

広告郵便物としてダイレクトメールを送付するには、「商品の広告」、「役務の広告」、「営業活動に関する広告」を目的とし、同一内容で同時に2,000通以上差し出すなどの条件があり、事前に郵便局の承認を得ることで8%〜43%の割引を受けることができます。

参考:日本郵便「広告物郵便物」

宅配業者を利用する

ダイレクトメールを配達する主な宅配業者は、ヤマト運輸と佐川急便の2社です。

どちらのサービスも、顧客のポストへ配達されます。

<宅配業者によるダイレクトメール>

| 項目 | ヤマト運輸 | 佐川急便 | |

|---|---|---|---|

| クロネコゆうメール | 飛脚メール便 | 飛脚ゆうメール便 | |

| 1Kgまでの送料 | 250円~310円(厚さによる) | 325円 | 299円 |

| 追跡 | 不可 | 可能 | 不可 |

| 配達日数 | 翌々日〜4日程度 | 3〜4日 | 5日程度 |

| その他 | 法人や団体、個人事業主が事前に契約、配達は郵便局が行う。 | 配達は佐川急便が行う。 | 3Kg送料は456円 配達は郵便局が行う |

(2024年4月25日現在)

参考:

ヤマト運輸「クロネコDM便」

佐川急便「飛脚メール便」

ポイントを押さえればDMの費用は安くできる

一般的に「ダイレクトメール(DM)の成功基準は反応率1.0%」と言われています。

引用元:「DMマーケテイングラボ」

従って、反応率を少しでも高めるための工夫を施すことや、ダイレクトメール(DM)の発送に要する費用を抑えることは、費用対効果を高める上でも大変重要です。

つまり、できるだけ安い費用で、最大限の効果を上げることがダイレクトメール(DM)戦略の成功のポイントであり、ここでは、まず、どうすればダイレクトメール(DM)の発送に要する費用を抑えられるのかという点について、詳しくご説明します。

ダイレクトメールを安く出すには?

開封率が高い一方、発送にかかるコストが高いと言われているダイレクトメールですが、安くするにはどうしたら良いのでしょうか?

ダイレクトメール(DM)の発送に要する費用の内訳は「印刷代」「作業費」「送料」の大きく3つに分かれますが、中でも最も費用割合の高いのが「送料」です。

例:1万通の普通ハガキDM(両面カラー)を発送する場合の料金内訳

| 印刷代 | 27,000円(3.0%) |

|---|---|

| 作業代 | 43,200円(4.7%) |

| 郵送料 | 850,000円(92.3%) |

| 合 計 | 920,200円(100%) |

上記例を見てみると、ダイレクトメール(DM)の発送にかかる総費用の約9割を「送料」が占めており、ダイレクトメール(DM)を安く出すには「送料」をいかに安く抑えるのか?が重要なポイントになります。

また、ダイレクトメール(DM)の「送料」を抑えるためには、これからご紹介する7つのコツを覚えておくと良いでしょう。

ダイレクトメールを安く出す7つのコツ

DMを安く出すコツ01

「猶予」を持って発送を依頼する

通常、郵便局から手紙(50g以内の定型郵便)を出す場合の基本料金は110円ですが、「速達」で出すと送料は基本料金の倍以上になってしまいます。

基本料金110円+加算料金300円=速達料金410円

一方、配達期間に「猶予」を持って発送依頼をすると、割引制度の適用を受けることができます。

例えば郵便局の場合、配達予定日の3〜7日以上前に郵便局に発送依頼をすることで割引制度が適用され、通常よりも安くダイレクトメール(DM)を出すことができます。「送料を少しでも安くしたい」という場合には、「送達日数の猶予」を持って発送依頼すると良いでしょう。

また、「猶予」による割引は、配達に限らず印刷納期や封入等の作業期間も同様です。特に印刷料金は、印刷物の形状や紙質、色といった基本項目以外に、納期によってかなり変動します。「印刷代を少しでも安くしたい」という場合には、デザインデータを早めに入稿し納品までの期日に「猶予」を持たせるとよいでしょう。

1,000通以上を目安に出す

ダイレクトメール(DM)を定型サイズのハガキや封書で郵便局から出す場合、1,000通以上を目安に出すことで様々な割引を受けることができます。

| 1,000通以上 | 「バーコード割引」 |

|---|---|

| 2,000通以上 | 「広告郵便割引」「利用者区分割引」 |

| 50,000通以上 | 「特々(3本線)割引」「拠点局差出割引」など |

※大口・法人向け料金の計算(郵便局)http://www.post.japanpost.jp/fee/business/

上表は郵便局の割引制度です。差し出す枚数によって割引制度の種類は異なりますが、これらの割引を組み合わせることで郵便料金を最大43%割引で出すことができます。

一方、1,000通未満のダイレクトメール(DM)を郵便局から出そうとすると、送料は「定価」になってしまうため割引制度を受けることは一切できません。

また、ヤマト運輸のクロネコゆうメールや特約ゆうメールなど、弊社においては1,000通が見積算定時のひとつの目安となっています。従って、ダイレクトメール(DM)を安く出すには、まず1,000通以上を目安に出すようにしましょう。もしわずかながら1,000通を下回る場合には、あえて1,000通以上にして出すのもダイレクトメール(DM)を安く出すコツです。

DMを安く出すコツ03

紙封筒よりもビニール封筒で出す

ダイレクトメール(DM)によく活用される透明のビニール封筒(OPP封筒)は、中身が見えやすく開封率を高めることができるうえ、紙封筒に比べコストを抑えることができます。

| 特徴 |

|---|

| ・紙封筒と比べて価格が安い |

| ・透明なので中身が見えて開封率も高い |

| ・張りがあるのでシワになりにくく汚れや衝撃に強い |

| ・耐水性に優れているので雨天時の配達に強い |

| ・紙封筒と同じように印刷もできる |

| ・ゴミ焼却時に有毒なダイオキシンが発生しないので環境に優しい |

なお、「OPP封筒」は、引っ張っても殆ど伸びないほどの一定の強度がありますが、フィルムの接合箇所が裂けやすいという難点もあります。「OPP封筒」を利用する際は、封入物のサイズや厚さ、重量に合わせたものを選びましょう。

また、透明封筒には引っ張り強度のある「CPP封筒」もあります。「OPP封筒」に比べ若干割高ですが、「CPP封筒」は強度があるので大変丈夫です。

当社では、「OPP封筒」を大量に仕入れしており大変お安く提供できますので、ダイレクトメール(DM)発送の際にはぜひご利用下さい。

DMを安く出すコツ04

送るDMの重量に着目

ダイレクトメール(DM)の発送にかかる費用のうち、最も高いのが「送料」ですが、「送料」は「重量」や「形状」によって料金が変動します。

【定形封書の基本料金】

封筒で出す場合

封書でよく使われる長3紙封筒の重量は8g程度なので、定型封書(50g以内、110円)で出す場合、封入物は最大42g分(A4のコピー用紙6~7枚程度)まで入れることができます。

ハガキで出す場合

基本料金85円の定型はがきの規定重量は上限6gです。6gをオーバーすると「ハガキ」とは認められず、基本料金は定型封書と同じ110円になってしまいます。

紙は湿気を吸って重くなる場合があり、ハガキを6g ピッタリで作ってしまうと湿気を吸ったことが原因で重量オーバーになってしまうことがありますので注意しましょう。

DMを安く出すコツ05

掲載したい情報量から最適な形状を選ぶ

ダイレクトメール(DM)を作るときに、「形状」をどうするかによっても送料や印刷代、作業費といった経費が大きく変わります。

- 載せる情報量が多い

- 形状の大きいダイレクトメール(DM)が必要

- 費用が高い

- 載せる情報量が少ない

- 普通はがきで済む

- 費用は安い

たとえば、A4サイズのチラシ1枚と普通はがき1枚を単純に比較した場合、送料が25円も違います。また、ダイレクトメール(DM)にはA4チラシを封入するための封筒や宛名の印字が必要ですし、チラシを手作業で三つ折りにして入れるための作業費も発生します。

一方、普通はがきを利用する場合は、宛名印字が必要なだけで封筒や三つ折り封入といった作業費がかかりませんので、ダイレクトメール(DM)を最も安く出すには「定型の普通はがき(表裏2面)」が最適です。

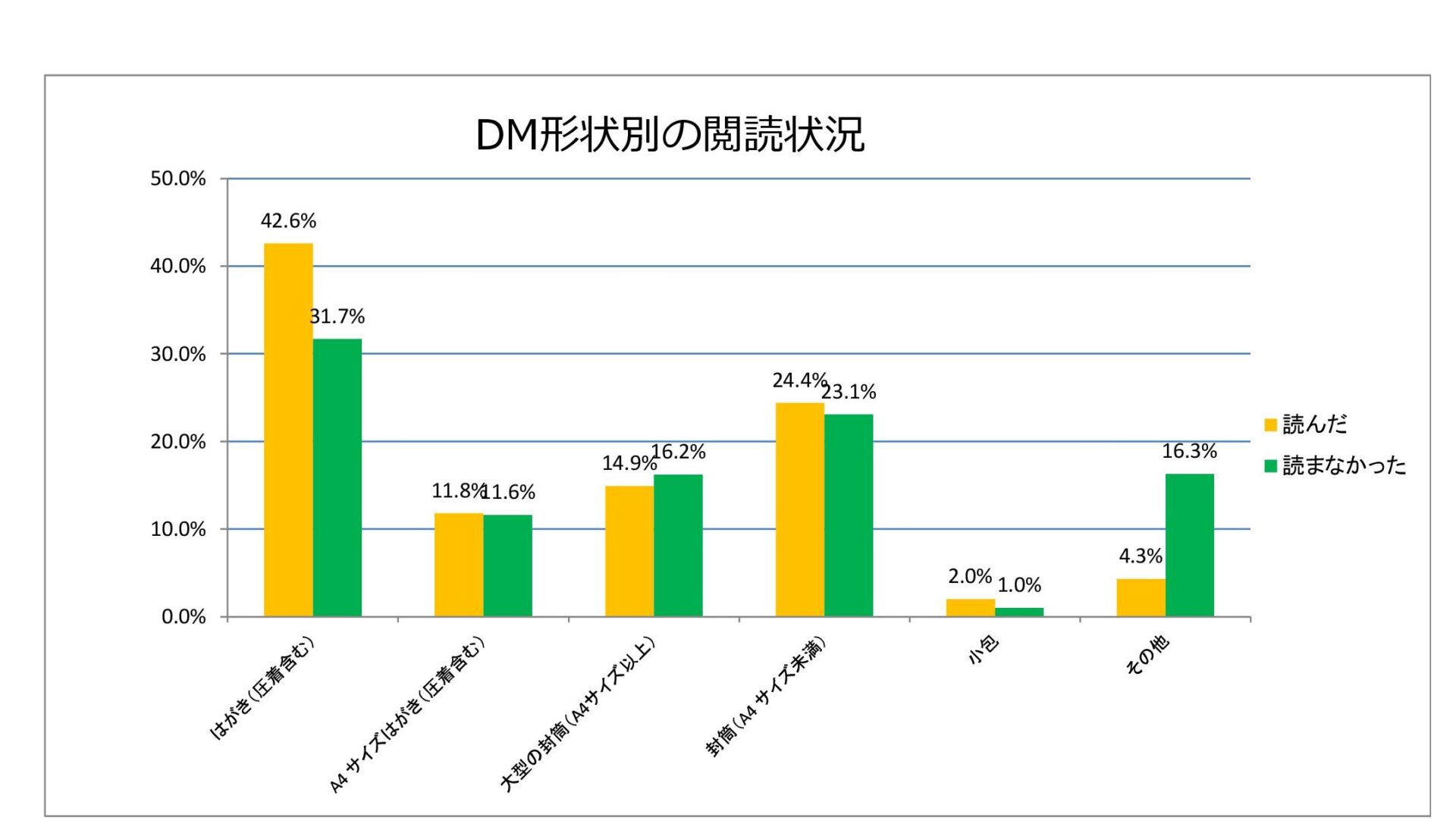

また、日本ダイレクトメール協会が実施している「DM形状別の閲読状況」アンケートの結果によると、読んだ人が圧倒的に多いのは「はがき(圧着含む)」42.6%となっており、閲読率が高いというメリットもあります。

画像引用元:DMの基本~現在の動向編~

ただし、普通はがき(両面)は、載せられる情報量が限られるうえ、相手先の住所や氏名を印字するための宛名面を空けておく必要があり、その分デザインの自由度も制限されてしまうというデメリットもあります。

ダイレクトメール(DM)を制作する場合は、送料を踏まえて掲載したい情報量に最適な形状を選ぶと良いでしょう。

DMを安く出すコツ06

一通あたりの単価を抑えましょう

ダイレクトメール(DM)一通あたりの「印刷代」「発送作業費」「送料」といった各種費用の単価は数量によって大きく変動します。

例えば印刷の場合、数量が多ければ1枚あたりの単価を抑えることができるので、複数回に分けて印刷依頼するよりもまとめて一括して印刷する方がコストを抑えることができます。

例:普通ハガキ1枚あたりの印刷代(アートポスト180kg/両面カラー印刷/中3日納期)

| 1,000枚の場合の単価 | @3.2円 |

|---|---|

| 10,000枚の場合の単価 | @2.0円 |

| 50,000枚の場合の単価 | @1.6円 |

上記のように全く同じダイレクトメール(DM)を印刷するにしても、数量によっては単価が半分になるケースがあり、これは印刷に限ったことではなく作業費や送料にも全く同じことが言えます。

- 数量が多い

- 一通あたりの単価は安く済む

- 数量が少ない

- 一通あたりの単価は高くなる

ダイレクトメール(DM)の一通あたりの「印刷代」「発送作業費」「送料」といったコストを抑えるためには、なるべく一度に発送するダイレクトメール(DM)の数量を多くすると良いでしょう。

DMを安く出すコツ07

宛先までの距離に注意しましょう

郵便局から出す定型はがきの基本料金は、全国一律85円、50gまでの定型封書なら110円で全国どこへでも届けてもらえますが、ダイレクトメール(DM)のように大量に出す場合には宛先までの距離によって「送料」が変動します。宛先までの距離が近い場合、郵便局や運送会社が提示する一定の条件を満たすことによって、割引を受けることも可能です。

【郵便区内特別郵便物】

同一差出人から差し出される定形郵便物または定形外郵便物で、同時に100通以上差し出す等の条件を満たし、同一の郵便区(※)内のみでその引き受けおよび配達を行う郵便物を、割安な料金でお届けします。

(※)配達郵便局ごとに定められている配達区域をいいます。

郵便区内特別郵便物(郵便局HPより)

上記は郵便局の割引制度ですが、近所(配達区域内)に配達する郵便物なら送料を安くしますという割引制度です。

このほか、ヤマト運輸の「宅急便」や佐川急便の宅配便なども配達先までの距離によって送料(単価)が変わりますし、逆に配達先が一都三県に限定して使える格安のメール便なども存在します。

こういった距離に応じて適用される割引制度は「近所にお住まいのお客様へダイレクトメールを送付したい」という化粧品店、美容室、眼鏡店、貴金属店、電気店、スーパー、衣料品店、レストラン等でよく使われます。

ダイレクトメールを安く出すためには、郵便局や運送会社各社の“距離に応じた割引制度”も活用すると良いでしょう。

ダイレクトメール(DM)を外注するときの注意点

ダイレクトメールは印刷から封入、宛名印字、郵送手配まで自社で完結させることもできますが、作業量が多いため発送代行や制作会社に外注するケースが増えています。外注をうまく活用すれば時間と手間を大幅に省けますが、条件を確認しないまま依頼するとコストや品質面で想定外のトラブルが起きることもあります。ここではDM外注を検討する際に押さえておきたい6つのポイントを紹介します。

料金体系と見積り条件を必ず比較する

外注先によって料金の内訳は大きく異なります。印刷費・封入作業費・宛名印字費・郵便料金などが個別設定されている場合、初期費用が安く見えても総額が高くなることがあります。1000通・5000通など複数パターンで見積りを取り、数量別単価を必ず確認しましょう。

個人情報の取り扱い体制をチェック

顧客リストを渡す以上、個人情報保護体制は最重要です。事前に各社の

- 公式サイトに掲載されている情報セキュリティ基本方針

- 中小企業向け自己宣言制度である「SECURITY ACTION」の実施状況

- 万一に備えたサイバー保険への加入

といった取り組みを事前にチェックしましょう。委託契約書には再委託の可否や作業後のデータ削除方法を明記しておくことで、情報漏えいリスクをさらに減らすことができます。

データ形式と入稿ルールを事前に確認

宛名データのフォーマット(CSV・Excel・文字コードなど)は業者ごとに指定が異なります。指定外の形式で入稿すると変換費用や納期遅延の原因になるため、テンプレートを事前に受け取り、フォーマットを合わせておくことが大切です。

納期と郵便スケジュールを逆算する

圧着DMや特殊加工は通常より制作日数がかかります。さらに広告郵便やバーコード割引など郵便割引制度を利用する場合は申請期日が決まっているため、逆算したスケジュール管理が必須です。外注先と「入稿締切」「発送日」「到着予定日」を細かく共有しておきましょう。

デザイン・印刷品質をサンプルで確認

色味や紙質は画面上のデータだけでは判断できません。印刷サンプルや色校正を必ず確認し、想定通りの仕上がりになるかチェックしましょう。テンプレート利用時の修正回数や追加料金も事前に確認しておくと安心です。

ダイレクトメールを外注する際は、「料金」「個人情報」「データ形式」「納期」「品質」「効果測定」という6つのポイントを押さえておくことで、コストを抑えながら安心して依頼できます。ジャパンメールでは、これらの条件を踏まえた安全な発送代行サービスを提供しています。

ダイレクトメールを送付する際の5W1H

物事を正確に理解したり伝えたりするためには、5W1Hを押さえることがポイントです。

ダイレクトメールの送付を考える際には、5W1Hを意識してみましょう。

Who|ダイレクトメールを送る相手

ダイレクトメールを送る相手を選定することは、ターゲット設定あるいはターゲティングと呼ばれます。

自社商品の顧客を分析して、性別や年齢・職業・居住地などで細かく絞り込み、送付する相手を設定します。適切なターゲティングを行い、需要が見込まれる層へダイレクトメールを送ることで、レスポンス率の向上につながります。

What|ダイレクトメールの訴求内容

ダイレクトメールの訴求内容は、同じ商品でもターゲットごとに変える必要があります。ターゲットに応じてダイレクトメールの内容を変えれば、受け取った顧客は「自分に関係することが書いてある」と感じ、開封や閲読につながります。

<同一商品の訴求内容例>

| ターゲット例 | 訴求内容 |

|---|---|

| 40〜50代男性 | 健康促進効果 |

| 20〜30代女性 | 美肌・ダイエット効果 |

How|ダイレクトメールの表現・表記

ダイレクトメールは、商品やサービス、ターゲットに応じて、表現や表記方法を変えることが効果的です。

<ターゲット別表現・表記例>

| 商品 | ターゲット例 | 表現・表記 |

|---|---|---|

| 高額商品 | 40〜50代男性 | 落ち着いた文章や高級感のあるデザイン |

| 化粧品 | 20〜30代女性 | 親しみやすい文章や、明るく華やかなデザイン・フォント |

また、ダイレクトメールは受け取った本人が1人で読むことを想定しているため、「皆さま」ではなく「お客さま」のように個人へ呼びかける表記方法がおすすめです。

When|ダイレクトメールの発送タイミング

ダイレクトメールを発送するタイミングによっても効果が変わります。

開封・閲読されやすい、あるいは商品の購入や問い合わせにつながりやすいタイミングで発送することで、レスポンス率の向上につながります。

おすすめのタイミングとして、以下が挙げられます。

▼ダイレクトメールを発送するタイミング

- 新生活が始まる前の1月・4月・9月

- 夏と冬のボーナス支給前

- 誕生日や結婚記念日など記念日前

- 母の日やクリスマスなどイベント前

- 年賀状と一緒に見てもらえる正月

なお、大型連休は外出する人も多いため、ダイレクトメールの発送には向かないといえます。

Where|ダイレクトメールの発送場所

ダイレクトメールの発送場所=どこに届けるかといった要素は、レスポンス率にも大きな影響があります。

個人宅へ送付するのであれば個人向けの内容にして、週末にゆっくり読んでいただけるよう発送することがおすすめです。

一方、法人へ送付するときは、従業員に向けた内容を検討します。法人向けの場合は、週の始まりである月曜日に手元に届くよう発送して、繁忙期や月末月初は避けることがポイントです。

Why|ダイレクトメールの最終目標

ダイレクトメールの送付を考える際に、最終目標を明確にしておく必要があります。

最終目標に応じて、ターゲティングやデザイン、訴求内容などを調整します。

ダイレクトメールの最終目標には、以下が挙げられます。

- 新規顧客獲得

- 通販フォロー

- リピート促進

- 休眠客の掘り起こし

2024年10 月1日、日本郵政が郵便料金の大幅値上げを実施

2024年10月1日、日本郵便は郵便料金を大幅に値上げしました。この値上げでは、50g以下の定形封書も、それまでの94円から110円に引き上げられ、従来の段階的な重量区分もなくなりました。

また、はがきそれまでの63円から85円に引き上げられています。

その他、郵便サービスの新たな料金については、下記一覧をご参照さい。

DMについてよくある質問

- DM(ダイレクトメール)を出す目的って何ですか?

- 一般的にDMを出すのは次のような目的があります。

- 見込みのあるお客様を発見する。

- 自社商品やサービス内容を知ってもらい、興味を持たせ購入意欲を高める。

- 見込みのあるお客様を実際のお客様にする。

- お客様との関係を続ける。

- DMって誰に送れば良いのですか?

- DMを出す上でのターゲットは大きく3種類に分かれます。

- 一度も利用された事がないお客様⇒見込み客にする。

- 一回以上利用された事のあるお客様⇒定期顧客になってもらう。

- 利用頻度の多いお客様⇒優良顧客としてさらに利用してもらう。

お客様の種類によってDMを出す目的も変わって来ますので、それぞれ目的に合ったDMを作って出してみると良いかもしれません。

- DM(ダイレクトメール)にはどんな事を書けば良いのですか?

- 『夏の新商品!』など具体的な「タイトル」や「商品の写真、値段」を記載すると良いです。

「新商品!?ちょっと見に行こうかな」「安いなら買おうかな」など、

DM(ダイレクトメール)を見た商品の捉え方は様々ですが、写真や言葉一つの工夫で

購買意欲を高める要素がたくさんあります。

セールDMなどを出したい場合は「会員限定!〇月〇日まで、売り尽くしセール

30%OFF!!」のように、お得感を感じさせる言葉を使うと「早く行かないと

良い品がなくなっちゃう」という気にさせる効果もあります。 - 割引券をDMとして送る事は出来るのですか?

- 割引券やクーポン券は「金券類」に該当しないためDM(ダイレクトメール)として

送ることが出来ます。但し、補償が必要となるものは送ることは出来ません。

また、紛失や破損して困るものを発送する場合は必ず代替品が必要となります。 - DMと広告の違いって何ですか?

- DMと広告に共通するのは「商品やサービスを紹介する」消費者への宣伝ツールという点

ですが、この二つには大きく違うところもあります。

まず、広告は、より多くの人に見てもらえますので、商品を購入させる力も大きいと言えます。

しかし、広告を見て「何人が来店し、どんな人が買ったか」まではわかりません。

一方、DMであれば「1万通のDMを出して何人の人が買った」という結果が明確にわかります。

購入された人数だけでなく「どんな人が買ったか」まで把握できるので、次回以降の

販売戦略にも役立ちます。 - ハガキでDMを出したいのですが、ハガキを作成する上でサイズや重量に決まりはあるのですか?

- ハガキのサイズや重量には次の規定があります。

短辺:9.0~10.7cm 長辺14.0~15.4cm 重量:2~6g 表面の色:白か淡色

ハガキは小さすぎても大きすぎてもダメです!規定内のサイズでないとハガキとは見做されず、

料金も高くなってしまいます。

また、ハガキの表面上部に「郵便はがき」もしくは「POST CARD」という文言の記載が

必須です。(記載がないと封書扱いになり料金が割高になります)

ハガキでDM(ダイレクトメール)を出す場合はこれらの点に十分ご注意下さい。 - 加工や装飾を施したハガキをDMとして出せますか?

- ハガキに装飾を施してもDMとして出すことはできますが、場合によっては定形外郵便扱いに

なってしまうケースもありますので注意が必要です。例えば…

【角を丸めたもの】

四隅が直角でない為、ハガキの規格内のサイズであっても定形外郵便扱いとなります。

【切れ込みがあるものやクラフトパンチで穴をあけているもの】

ハガキの規格内のサイズであっても定形外郵便となります。ハガキとして投函するには長方形である事、四隅が直角である事が絶対条件になります。

また、ハガキにシールを貼る場合は、シールを貼った後のハガキの重量が6g以内、さらに

シールが平らなものでしっかりと貼り付いていれば投函可能です。逆に、ぷっくりとした

厚みのあるシールを貼ると郵便局の機械に通せなくなるため、封書もしくは定形外郵便での

扱いになってしまいます。 - お年玉付き年賀ハガキをDMとして出せますか?

- 可能です。お年玉付き年賀ハガキは抽選日まで保管されるため、受取人に見てもらえやすい

というメリットがあり、DMとしても広く活用されています。

但し、お年玉付き年賀ハガキの郵便料金は前払いのため、割引が一切適用されません。

また、年賀状の受付期間は毎年12月15日~12月25日で、この期間内に投函すると元旦に

配達されますが、いくら「年賀」と朱記したハガキでも受付期間前に投函すると通常の

ハガキ扱いになり、翌日から翌々日に配達されてしまうので注意が必要です。 - DMを出したいけど、効果があるのか心配で…

- DMの効果に不安を抱いて出せずにいるのであれば、まずはハガキでDMを出してみることを

お薦めします。封書ほどの情報量を載せる事は出来ませんが、封筒を開ける手間が

かからないので読んでもらえる可能性も高くなります。

また、ハガキにイラストや写真、目立つようなフォントを使うことによって受取人の興味を

引くことができ、さらに効果が期待出来ます。

なお、ハガキでもより多くの情報を載せたいという場合には、V型やZ型の圧着ハガキを

使用するのが良いでしょう。 - DMを見てもらえるのか心配なのですが…

- せっかくDMを出しても、相手に見てもらえなければ何も始まりません。

例えば、EメールでDM(ダイレクトメール)を発信すると、他のメールに埋もれてしまったり、

開封されずに削除されてしまったり、迷惑メールフォルダ振り分けられ読んでもらえないことも

多々あります。

ところが、紙媒体のDMは、送り先の方に手に取ってもらえるケースがほとんどで、

その分開封率も高くなります。

また、開封する手間がかかる封書でDMを出す場合でも、中身が見えるビニール封筒にサンプルや

優待券を封入するなどアイデア次第では更に開封率もアップします。

こんな感じのDMを出してみたい!などご要望があれば是非一度、弊社にご相談ください。 - 最初のDMで効果が低かったのですが、今後DMはやめた方が良いのでしょうか?

- 「DMを出してみたが効果が低かった」「反応率が期待以下だった」中にはそんな悩みを

持っている方もいらっしゃると思います。

DMはたった一度発送して終わりというものではありません。一度のDMでレスポンスを

しなかった人はもうDMを読んでくれなかったり、商品の購入意思がないのかというと

そうではないのです。例えばDMを10,000通発送し、そのうち1%(100人)からレスポンスが

あったとします。反応のなかった9,900人はDMに対して全く無関心かというとそうではなく、

同じ人に同じDMを発送すると前回の半分ほどレスポンスが得られるとも言われています。

但し、前回と全く同じ内容のDMを発送しても効果は期待できないので「何故効果が

低かったのか」「今後どうすればレスポンスが上がるのか」を考えながら2回目以降のDMを

発送すると良いでしょう。 - 透明ビニール封筒と紙封筒どちらの方が開封率が良いのでしょうか?

- 正直申し上げて、どちらの方が開封率が高いといったデータはありません。

例えば、透明封筒でDMを出すのであれば、表から見える封入物をお客様が開けたくなるような

内容のものにする。紙封筒であれば、お客様が開けたくなるような内容のものを封筒に

印刷する。そういった工夫を施す事で開封率が上がる可能性はあります。 - コストを重視であれば、ビニール封筒と紙封筒どちらの方が良いですか?

- 断然ビニール封筒です。ビニール封筒は価格も安く雨にも強いのでDM発送に欠かせません。

なお、弊社は、独自のルートでビニール封筒を大量に買い付けており、大変お安く

提供しております。 - 透明ビニール封筒にも種類ってあるのですか?

- 一般的に使われるビニール封筒には、「OPP封筒」と「CPP封筒」があります。

見た目はどちらも透明封筒ですが、それぞれ特徴を持っています。OPP封筒は、

ポリプロピレン材を伸ばして加工したフィルムで延伸してある為、丈夫で強度があり、

引っ張っても殆ど伸びない性質があります。

逆に、CPP封筒は、ポリプロピレン材を伸ばさずに成型したフィルムで引っ張ると伸びるのが

特徴です。OPPかCPPか見た目で区別が出来ない場合は引っ張ってみることで区別出来ます。

弊社では、特にご指定がなければ衝撃に強くコストも抑えられる厚さ30μのOPP封筒を

お勧めしています。 - DMを出すタイミングや適した時期ってあるのでしょうか?

- 同じ内容のDMでも発送のタイミングによって反応率に大きな違いが生じる場合があります。

DMの反応率を向上させる為に発送時期を選んで送るのも一つの手です。例えば…

ボーナスの時期⇒6、7、11、12月

進学や人事異動などの時期⇒3、4、9月

新しい事を始める時期⇒1、3、4、9月

一般的に消費活動が活発になる時期がDM発送に適していると言われています。逆に…

ゴールデンウイークとその直後

8月の夏休みシーズン

大きな出費の直後(Xmas後の1月前半やゴールデンウイーク後)

不在率が高い大型連休や夏休みは反応率が低い傾向にあるようです。 - DMを出すのに適した曜日や日にちってあるのでしょうか?

- 送り先が個人であれば週の後半(金曜まで)にDMが届くよう、週の前半(月曜~水曜)に

発送するのが良いといわれています。

これは、週末に届いたDMはその週の休日に読まれることが多いからです。

特に、お得な情報やお知らせであれば「休日だし行ってみよう」と受取人が

お店に来てもらえる可能性も高くなります。

まとめ

顧客へ直接情報を伝えられるダイレクトメールは、メールマガジンやチラシのポスティングと比べて行動喚起率が高く、費用対効果に優れた宣伝手法です。

ダイレクトメール(DM)を出す際の費用は、おおよそ次の5つの基本要素で決まります。

- POINT1数量

- POINT2形状

- POINT3重量

- POINT4納期

- POINT5距離

ダイレクトメール(DM)を初めて出そうと検討中の企業ご担当者様も、すでにダイレクトメール(DM)を活用されているご担当者様も、あらためてこの5つの要素を見直してみて下さい。きっとまだまだ費用を削減できる余地があるでしょう。

株式会社ジャパンメールは、ダイレクトメール(DM)の専門会社として培ってきた知識と経験をもとに、企業様の広告活動やダイレクトメール(DM)の費用削減にこれからも貢献してまいります。

ダイレクトメール(DM)の発送をご検討中の方や、ダイレクトメール(DM)の費用にお悩みのお客様はぜひ一度株式会社ジャパンメールにご相談下さい。

参考記事:DM(ダイレクトメール)の例文と書き方のコツをご紹介 | アクシグ

参考記事:個人でネットショップを開業する流れ│必要な手続きやおすすめの販売方法などを解説|ナレッジソサエティ

参考記事:アパレルで起業するには?資金調達からブランド立ち上げまでを徹底解説!|バーチャルオフィス1

参考記事:新規営業開拓とは?効果的な営業手法と成功させる5つの鉄則を解説!|セールスアセット